はじめに

七夕は、織姫と彦星が一年に一度出会うロマンチックな伝説にちなんだ行事です。日本では、短冊や色とりどりの飾りを笹に吊るし、願い事をする風習があります。

しかし、それぞれの飾りにはどんな意味が込められているのでしょうか?この記事では、七夕飾りの意味や由来、願いを込めた飾りの種類について詳しく解説します。

七夕飾りの由来と意味

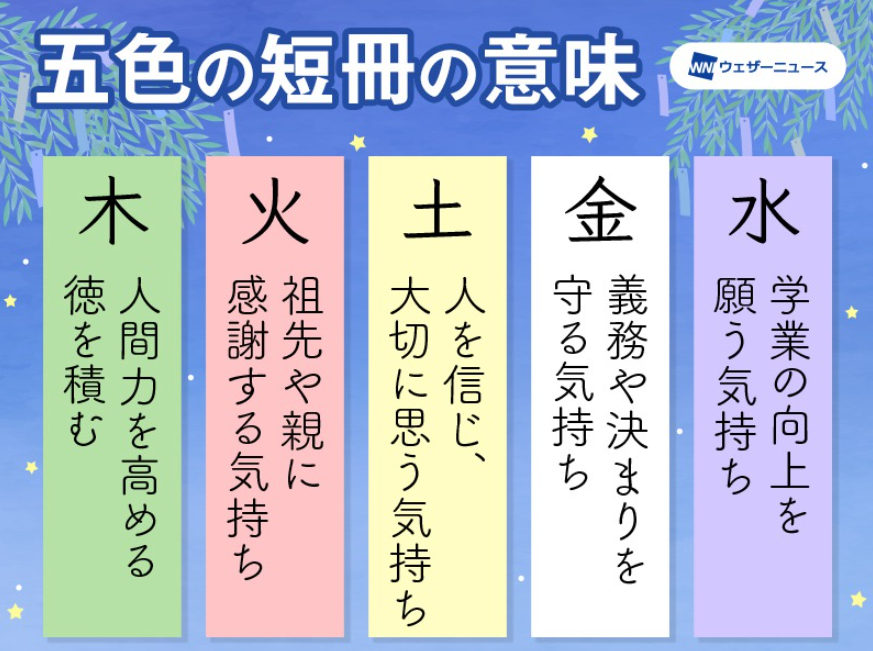

引用元:ウェザーニュース

七夕の起源

七夕は、中国の「乞巧奠(きっこうでん)」という行事が日本に伝わり、平安時代に宮中行事として定着しました。江戸時代になると庶民の間にも広まり、現在のような笹飾りが一般的になりました。

なぜ笹に飾るのか?

笹は生命力が強く、邪気を払う力があると信じられています。そのため、願い事を書いた短冊や飾りを笹に吊るすことで、願いが天に届くと考えられています。

七夕飾りの種類とそれぞれの意味

短冊(たんざく)

短冊には願い事を書き、学業成就や健康、幸福を祈ります。昔は、書道の上達を願うために和歌を書いていました。

紙衣(かみごろも)

紙で作られた着物の形の飾りで、裁縫の上達や健康を祈る意味があります。昔は病気や災厄を避けるために布を供える風習がありました。

吹き流し

織姫の織り糸を表し、裁縫や芸事の上達を願います。色鮮やかな吹き流しは、七夕飾りの中でも特に目を引く存在です。

千羽鶴

家族の長寿や健康を願う飾りです。鶴は長寿の象徴とされ、特に高齢者の健康を願う際に使われます。

網飾り

漁業や商売繁盛を願う飾りで、豊漁や商売繁盛を願う意味があります。昔は魚を捕まえる網に似せた形で作られていました。

くずかご

物を大切にする心を養うための飾りで、節約や整理整頓の象徴です。無駄遣いをしないようにという意味も込められています。

七夕飾りを楽しむためのポイント

家族で願い事を考える

七夕は家族で願い事を共有する良い機会です。短冊に書く前に、どんな願いを込めるか話し合うのも楽しいでしょう。

手作りの飾りを作る

市販の飾りも素敵ですが、手作りの七夕飾りは特別な思い出になります。折り紙や和紙を使って、オリジナルの飾りを作ってみましょう。

笹の処分方法を考える

七夕が終わった後の笹飾りは、神社に持って行ってお焚き上げしてもらうか、感謝の気持ちを込めて処分しましょう。

七夕飾りの意味:まとめ

七夕飾りには、それぞれに深い意味が込められています。短冊に願い事を書くことはもちろん、吹き流しや網飾りなど、飾りの由来を知ることで、七夕をより一層楽しむことができます。

今年の七夕は、願いを込めた飾りを手作りして、素敵な夜を過ごしてみてはいかがでしょうか?

最後までお読み頂きましてありがとうございました。(^^♪

- 七夕飾りにぴったり!ちょうちんの作り方と必要な材料、アイデア集!

- 七夕伝説の発祥とは?中国の起源と歴史、日本の七夕を詳しく解説!