はじめに

「夏至(げし)」という言葉は聞いたことがあっても、実際にどんな日なのかを正確に説明できる人は少ないかもしれません。

この記事では、「夏至 とは 簡単 に」をテーマに、難しい言葉を使わずに、夏至の意味や時期、なぜ日が長くなるのか、そして日本での風習についてもわかりやすく解説します。小学生でも理解できる内容を意識してまとめていますので、ぜひ気軽に読んでみてください。

夏至とは?簡単に言うとどんな日?

引用元:gigazine

1年で一番昼が長くなる日

夏至とは、1年のうちで最も昼の時間が長くなる日のことです。太陽が最も高い位置まで上がり、朝早くから夕方遅くまで明るいのが特徴です。逆に夜は短くなります。

なぜ夏至の日は昼が長いの?

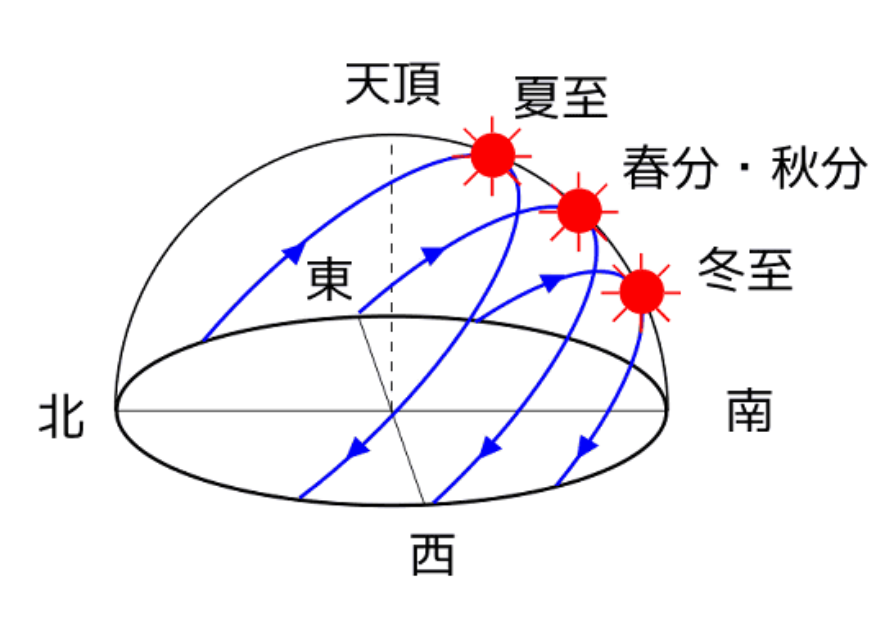

地球が太陽の周りを回っている(公転)ことと、地軸が少し傾いていることが関係しています。

この傾きの影響で、北半球では太陽が高い角度に昇る日が「夏至」となるのです。だから、太陽が空に長くとどまり、昼が長くなります。

夏至はいつ?どのくらい明るいの?

引用元:gigazine

毎年6月21日ごろにやってくる

夏至は毎年6月21日ごろに訪れます。年によっては20日や22日になることもありますが、だいたい6月下旬に固定されています。これは太陽の動きによって決まるため、カレンダーで確認しておくと良いでしょう。

東京では日の出から日の入りまで約14時間40分!

たとえば東京では、夏至の日は朝4時25分ごろに日が昇り、夜7時頃まで明るいです。冬と比べると約5時間も昼の時間が長くなります。夕方の空が長く明るいと、気分まで明るくなりますよね。

夏至の日にすること・食べるものはある?

実はあまり知られていない日本の風習

日本では、夏至に特別な祝日や大きなイベントはあまりありませんが、地域によっては風習が残っています。

たとえば、関西地方では「タコ」を食べる風習があります。これは「稲の根がタコの足のようにしっかり張りますように」という願いを込めたものです。

夏至は自然を感じるチャンス

最近では「キャンドルナイト」など、エコ活動として夏至を楽しむイベントもあります。電気を消してキャンドルの灯りで過ごし、自然のリズムに触れることで、改めて地球のありがたさを感じられる日にもなっています。

夏至と他の季節との違いは?

夏至と冬至の違いは「昼と夜の長さ」

夏至とは反対に、冬至(12月21日ごろ)は昼が一番短く、夜が長い日です。この2つは太陽の高さと地球の傾きの違いによって起こる自然現象です。

夏至は夏の始まりではない?

意外かもしれませんが、夏至は「夏の真ん中」ではなく、暦の上では夏の始まりとされています。ただし、実際に暑くなるのは7月以降。つまり、夏至は“これから暑くなるよ”という合図の日でもあるんです。

夏至とは簡単に:まとめ

夏至とは、1年で昼が最も長くなる自然現象で、毎年6月21日前後に訪れます。地球の傾きと太陽の動きによって決まり、日本でも昔から「タコを食べる」などの地域風習があります。

特別なイベントは少ないものの、日が長くなることで気持ちも明るくなる大切な日です。季節の移り変わりを感じながら、自然とのつながりを意識する良いタイミングにしてみてください。

最後までお読み頂きましてありがとうございました。(^^♪

- 【夏至にやるといいこと5選】開運・健康・心を整える過ごし方を徹底解説!

- 【2025年夏至の日没時間は何時?】地域別の違いとおすすめの過ごし方

- 【夏至の南中高度の求め方を簡単に解説】緯度別の計算方法と意味を徹底解説!