はじめに

「夏至 南中 高度 求め方」は、天体観測や自然科学に興味がある方にとって注目されるキーワードです。特に夏至の日は、太陽が一年で最も高く昇る日であり、その高度を知ることは自然のリズムを理解する上でとても大切です。

本記事では、夏至における南中高度の簡単な求め方、緯度別の計算方法、そしてその意味について詳しく解説します。理科や天文が苦手な方でもわかりやすくまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

そもそも「南中高度」とは?

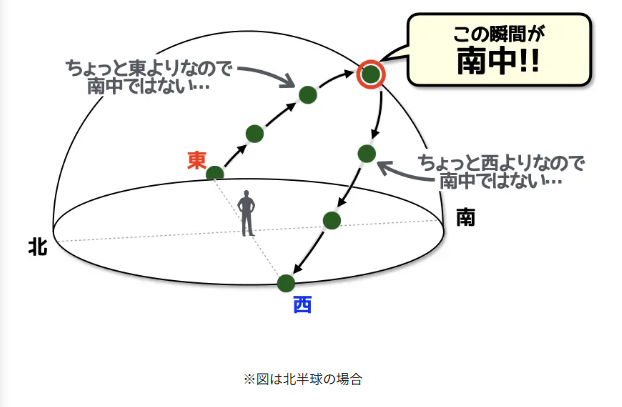

引用元:中学受験ナビ

太陽の高さ=南中高度

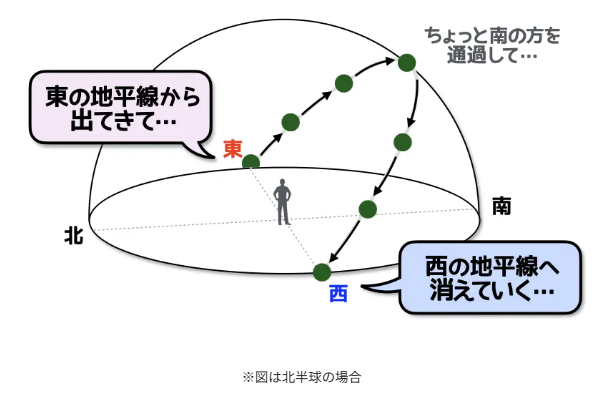

南中高度(なんちゅうこうど)とは、太陽が1日のうちで最も高く昇るときの角度を指します。この現象は正午頃に起こるため、「正午の太陽高度」とも呼ばれます。太陽が真南に来たときの高さを測ることで、その日の南中高度がわかります。

南中高度がわかると何が嬉しい?

南中高度を知ることで、以下のようなメリットがあります:

- 日照時間や影の長さの予測

- 家庭菜園や農業での日照管理

- 住宅の断熱・日差し対策の計画

夏至の南中高度は特別高い!

引用元:中学受験ナビ

夏至の日の太陽はどれくらい高く昇る?

夏至(6月21日頃)は、太陽が最も高く昇る日です。これは、地球の地軸が23.4度傾いていることによるもの。夏至の太陽は、赤道から北回帰線(北緯23.4度)まで達するため、日本では非常に高い角度で太陽が見えます。

日本各地の南中高度(夏至)

| 地域 | 緯度(約) | 夏至の南中高度(概算) |

| 札幌 | 北緯43° | 約70.4度 |

| 東京 | 北緯35° | 約78.4度 |

| 沖縄 | 北緯26° | 約87.4度 |

※高度が90度に近づくほど、太陽は真上に近い位置に。

夏至の南中高度の求め方【計算式あり】

基本式:「南中高度=90-緯度+地軸の傾き(約23.4°)」

夏至の南中高度は、以下の計算式で求められます:

南中高度 = 90 − 緯度 + 23.4

この式は、太陽が北回帰線上に来る夏至の日における理論値を示しています。たとえば、東京(北緯35度)の場合:

→ 90 − 35 + 23.4 = 78.4度

このように、地球の地軸の傾きを加えることで夏至の日の南中高度が算出されます。

緯度が変わるとどうなる?

- 北に行くほど(緯度が高くなるほど)南中高度は低くなる

- 南に行くほど(緯度が低いほど)南中高度は高くなる

つまり、沖縄では太陽が真上近くまで昇るのに対し、北海道ではそれよりもかなり低い位置に太陽が現れます。

知っておくと便利な応用例

住宅や建築デザインでの日射対策

夏至の南中高度を知っておくと、建築設計にも役立ちます。たとえば:

- 日よけ(庇)の設計に最適な角度を計算

- 夏は日差しを遮り、冬は取り込む設計が可能に

特にパッシブデザインを採用している住宅では、南中高度の把握は必須とも言えるでしょう。

教育現場や自由研究のテーマにも最適

このテーマは中学・高校の理科の授業や、夏の自由研究としても人気です。緯度別に太陽の高さを比べたり、影の長さを実測したりすることで、地球の自転や公転の理解が深まります。

観察と実測でさらに深く理解しよう

影の長さで南中高度を体感!

太陽の南中高度を実際に測るには、棒を立ててその影の長さを測る方法があります。三角比を使って次の式で求められます:

tan(南中高度)= 棒の長さ ÷ 影の長さ

これは観察学習にもおすすめの方法で、数学的な理解と自然観察が結びつく貴重な体験になります。

夏至の南中高度の求め方:まとめ

夏至の日は、太陽が最も高く昇る特別な1日。南中高度は「90 − 緯度 + 23.4」で簡単に求められ、東京では約78.4度となります。

この高度を知ることで、日照や建築設計、自由研究などさまざまな場面で応用可能です。

自然の動きを数字で理解することで、身近な環境への理解も深まるはず。ぜひ一度、夏至の日に空を見上げてみてはいかがでしょうか?

最後までお読み頂きましてありがとうございました。(^^♪

- 【2025年夏至の日没時間は何時?】地域別の違いとおすすめの過ごし方

- 【夏至にやるといいこと5選】開運・健康・心を整える過ごし方を徹底解説!

- 【夏至とは?簡単に説明】意味・時期・風習までわかりやすく解説!